由于特殊的地理和歷史環境,很多自然保護區長期處于較封閉的狀態,開發程度低,受現代工業化的影響和污染較少。一般來講,自然保護區地廣人稀,游覽區內植被基本上是天然植被。例如四川省甘孜藏族自治州的海子山自然保護區,具有典型的暗針葉林植被、原始的川滇高山櫟林、原始的楊樹林、獨特的高寒濕地生態系統、高山草甸均保存非常完好。一般來講,我國主要的自然保護區整個保護區基本為受到人類大面積的侵擾,完整保持著原生態特色。

我國自然保護區大部分擁有獨具特色的濕地生態系統。海子山自然保護區內高寒濕地生態系統是我國青藏高原保存較完好的濕地生態系統:獨特的灌從木本沼澤,是青藏高原低緯度、高海拔地帶所罕見的;保護區濕地面積占保護區總面積的31. 3%;濕地生態系統功能非常完整;第四紀末次冰川退縮后形成的冰債湖數量極多,共有大小湖泊1145個。保護區內坡度小于30度的高寒草甸和高山灌叢區域有1/3以上是濕地生態系統。海子山自然保護區是青藏高原東南部高寒濕地生態系統的典型代表,在世界同緯度地區都具有獨特性和典型性。

自然保護區重要的原生態特征是奇異的地質地貌景觀。例如海子山自然保護區最具特色的景觀之一是古冰帽遺跡。這是青藏高原東南第四紀古冰帽遺跡保存最大、最完整的區域。其古冰帽遺跡由冰川侵蝕地貌與冰川堆積地貌構成,類型齊全。其中,冰蝕巖盆星羅棋布,無論規模還是數量,在我國均是獨一無二的。

我國自然保護區分布廣泛,分布在全球生物多樣性的熱點地區,擁有稀有的生物物種群落,例如喜馬拉雅橫斷山區,也分布在我國主要的地理分界線、重要的山、河、湖、海。可能擁有原始森林,森林生態系統保存良好,生物多樣性明顯,也可能擁有良好的濕地生物物種群落,也可能擁有美輪美奐的草原景觀,保持了較為完整的草原濕地生態系統,這些都具有戰略意義的潛在價值。

自然保護區保留著鮮明的原生態人類文明和少數民族聚居區,擁有特色的民俗風情和宗教文化等。例如四川省甘孜州的自然保護區屬于康巴文化的范疇,牧業與農業并存,以藏文化風俗為主,同時融會吸收了當地和鄰近地區其他民族文化,呈現出豐富多彩的多元文化美。

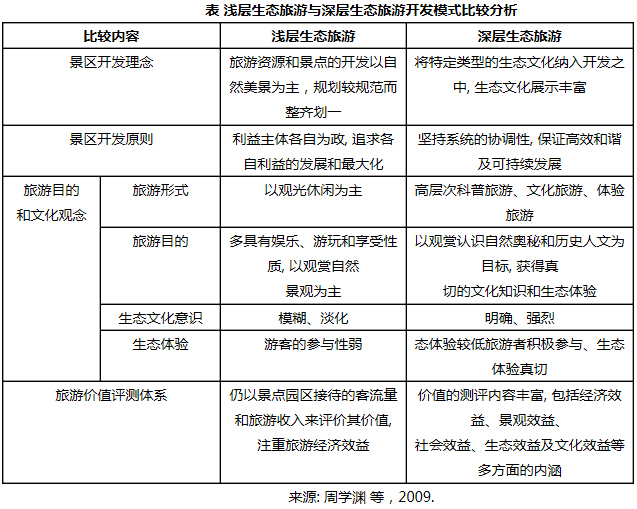

生態旅游的形式包括游覽、觀賞、科考、探險、狩獵、垂釣、田園采摘等, 呈現出多樣化的格局。但在實際運作中出現了所謂“生態旅游不生態”的現象, 即生態旅游日益“標簽化”。其活動組織形式日漸大眾化, 對目的地的責任漸趨淡化等等。究其原因, 是因為我國的生態旅游開發大多只停留在淺層,生態旅游活動的大多數內容是淺嘗輒止的! 駐足、觀賞,景區的生態文化展示和游客的生態體驗較膚淺,生態旅游系統的和諧度較低。

環保觀念和生態意識不強。從地方政府角度看, 重開發輕保護, 強調經濟收入和游客接待量, 一味擴大旅游人數、建筑數量,盲目發展機動車輛, 致使污染增大, 忽略了生態旅游的本質要求; 從經營管理者角度來看, 為謀求自身利益, 對資源采用掠奪式、粗放型的開發利用方式, 造成了許多不可再生資源的損害;從旅游者的角度來看, 在景區內留下廢棄物、隨意采摘、亂刻亂畫等行為都破壞了生態環境甚至是生態平衡。

盡管生態旅游被認為是一種可持續性的旅游形式,但是它也會帶一些環境問題,生態旅游環境問題的類型可以劃分為三種類型:一是原生態旅游環境問題,包括生態旅游環境破壞、生態旅游環境退化等;二是次生態旅游環境問題,包括生態旅游環境破壞、生態旅游環境污染、生態旅游環境不協調等。三是社會生態旅游環境問題。

總結當前的研究成果表明,當前我國主要存在8方面的生態旅游環境問題:①大氣污染;②水體污染;③垃圾污染;④游客分布不平衡,超過景區的環境容量;⑤生物多樣性遭到破壞(包括動物、植物);⑥景觀破壞和視覺污染;⑦自然遺跡破壞;⑧非生態景點的污染與破壞等。

發展旅游業能在一定程度上會使當地的生態環境面臨嚴峻的挑戰, 加之各地追求經濟效益的意識很濃, 人們的科學意識、生態環境意識還沒有完全建立起來。在旅游規劃中, 數量指標、利潤最大化等經營設計思想充斥其中; 在開發方式上則存在粗放性、掠奪性并存的弊端, 使發展旅游與生態重建的矛盾更加突出, 只要發展生態旅游才能消除這個矛盾。

在國外自然保護區的旅游研究中,生態旅游作為一種新的旅游形式, 發展時間不長,最早的提出在自然保護區開展“生態旅游”這一概念, 是由世界自然保護聯盟(IUCN)特別顧問H Ceballos Lascurain 在1983年首先提出。他強調了在自然保護區生態旅游開發中, 原始生態對旅游的需求。在1992年D.H. Green等對自然保護區生態旅游對環境影響的正負兩方面進行了研究。1993年, 國際生態旅游協會把生態旅游定義為: 具有保護自然環境和維護當地人民生活雙重責任的旅游活動, 生態旅游的內涵更強調的是對自然景觀的保護, 是可持續發展的旅游。受到國際旅游組織和學術界的廣泛重視,在短短20年的時間里,在自然保護區開展生態旅游迅速發展壯大,并掀起了一股全球性的“自然保護區生態旅游“熱潮。

從生態旅游開發的國外經驗來看,當前世界上兩個成功發展生態旅游的發展中國家是哥斯達黎加和肯尼亞。哥斯達黎加把生態旅游(可持續發展)作為一項基本國策,并且綜合考慮生態旅游的可持續性、經濟效益和當地居民的生活質量。而肯尼亞生態旅游發展的經驗是維系當地人民生活、強調社區參與并兼顧當地居民的利益。國際學術界認為亞洲的生態旅游發展相對滯后,但在泰國也有些值得學習的經驗。泰國對社區生態旅游和民族生態旅游的開發經驗值得借鑒。

我國自1982年建立了第一個國家森林公園張家界國家森林公園以來, 關于在自然保護區開展生態旅游的研究就逐漸起步了。許多專家從不同的角度紛紛對自然保護區生態旅游做了研究。從生態旅游景區開發理論來看,結合國內外的開發實踐和理論,研究發現小眾型和本土化開發模式比較適合我國當前的生態旅游發展。另外還有對山區生態旅游發展模式的研究,如以廣東省梅州市陰那山生態旅游發展為例探討山區發展生態旅游的道路。也有學者提出深層生態旅游開發,并給出了深層生態旅游開發的“四體兩翼”和兩翼對接模式。

根據開發程度的不同,可以將自然保護區生態旅游開發劃分為淺層生態旅游和深層生態旅游開發模式。所謂淺層生態旅游是在自然區域進行的以不破壞資源環境為行為底線的旅游。旅游形式以觀光休閑為主。人地關系也只在較低的層次上達到和諧,僅體現了生態旅游的自然屬性。深層生態旅游是提高層次的科普、文化、體驗旅游,是對自然知識、歷史文化、生態體驗的深度獲取,以此形成“師法自然, 天人合一”的生態智慧,并使人地關系的和諧上升為整個生態旅游系統的和諧“共贏”。它一方面強調開發活動中對景區生態文化的挖掘、展示以及旅游活動中對生態文化與體驗的獲取,另一方面強調旅游活動對景區生態環境的保護和對社區發展的關愛, 目標指向整個生態旅游系統的高效和諧及可持續發展(見表)。

3. 小眾型、小規模的生態旅游開發模式

根據市場群體的受眾及細分市場,自然保護區生態旅游開發重要模式是小眾型、小規模的生態旅游開發模式。因為許多國家級自然保護區旅游業并不適合大規模開發,“小眾型、小規模的開發模式”是確保自然保護區實施真正意義上的生態旅游,確保生態旅游健康持續發展的有效模式。“小眾旅游”是指針對細分了的旅游目標市場中某一類或某幾類旅游者的需求、特點、心理、習慣開發設計的旅游活動。“小眾旅游”中的“小眾”一詞源于現代傳播學和營銷學,是指對某一類旅游產品具有獨特和持久興趣的旅游者。他們在人數上不占優勢,但在生活方式、旅游興趣、受教育程度、經濟能力方面完全符合該類旅游產品的特點,是該類產品的重度使用者。研究表明,作為生態旅游受眾的生態旅游者具有收入高、花費大的特點,他們比傳統旅游者愿意支付更多的費用。因此,通過吸引具有高附加值的國內、國際生態旅游者,可在確保旅游收入,提升經濟效益的基礎上,有效保護環境與脆弱的生態系統。同時,小規模的開發既適應保護區資金不足和游客承載量較小的條件,又能把對環境和社會的負面影響控制在最小范圍內,也便于及時根據游客需求調整旅游經營,是自然保護區生態旅游開發的一種適宜方式。

由于自然保護區開發生態旅游類型的多樣化, 根據在自然保護區開展生態旅游受敏感性因素的影響, 著重研究了森林, 濕地,草原, 海洋4種開發模式。

森林生態旅游是指人們利用閑暇時間在林區內依托森林資源自愿地進行的以享受、娛樂、保健為目的的行為和現象。因此,不管人們開展的活動是直接使用森林, 還是間接地把森林作為一種環境或陪襯, 這些活動都屬于森林生態旅游的范疇。它具有放松、獵奇、求知、求新、健身、陶冶情操和激發藝術靈感等多種功能, 具有較強的自然性、真實性、觀賞性、科普性和參與性,其最終產品是旅游者的"感受"、"身心滿足"或"精神愉悅"。

森林是我們進行旅游的一個重要場所, 由森林生態系統的旅游資源特點可以看出, 在森林中可以開展的生態旅游項目多種多樣, 如登山、探險、度假、徒步、觀光等。那么,森林生態系統自然保護區生態旅游開發模式主要包括以下幾個方面:

1)森林觀光。觀光是最基本的旅游活動, 而一般的森林旅游是由觀光旅游開始的, 具有十分廣泛的市場, 而森林生態系統優美的自然環境提供了良好的觀光旅游條件, 加之觀光旅游以投入少, 見效快, 因而是較好旅游項目。主要有動植物觀賞、觀日出日落、特殊的天象等。

2)森林游憩。在基本層次之上設立部分參與性的游樂項目, 增加參與性, 也符合旅游發展趨勢, 主要有森林秋千、梅花樁、攀崖、陀螺場、拓展訓練場、游樂場、森林童話屋、森林八卦迷宮、森林露天音樂舞廳、森林泉水茶吧、森林健身房、森林網吧、森林伐木模擬場、腳踏汲水車等設施。

3)森林保健(休閑度假)。在優美的環境中度假療養, 進行森林浴開展保健活動, 利用潔凈清新和富含空氣負離子的空氣, 改善身體狀態, 解除疲勞, 促進身心健康。

4)徒步穿越(探險)。對于一些喜好探險和戶外活動的游客, 達到反瞨歸真的目的, 適當開展。

5)環境教育。森林生態旅游除了給人們提供一個觀光、度假的旅游功能之外, 其實也是一個環保教育的"大課堂"。旅游者通過觀賞森林生態系統奇特的物種形態、群落結構, 呼吸清新空氣、飲用潔凈的泉水, 從而了解森林生態系統內部的物質、能量和信息流程與循環, 認識森林保護物種, 涵養水源、凈化空氣、美化和改良區域環境等多種功能。可以在森林中設置相對應的環境教育旅游項目, 如特殊生態系統、古樹名木、珍稀動物的介紹及其意義和價值。

草原生態系統一般分布在干旱地區, 這里年降雨量很少。與森林生態系統相比, 草原生態系統的動植物種類要少得多, 群落的結構也不如前者復雜, 在不同的季節或年份, 降雨量很不均勻, 因此, 種群密度和群落的結構也常常發生劇烈變化。草原生態系統是草原地區生物(植物、動物、微生物)和草原地區非生物環境構成的, 進行物質循環與能量交換的基本機能單位。草原生態系統在其結構、功能過程等方面與森林生態系統有較大的差距。

草地生態系統自然保護區生態旅游開發模式主要包括以下幾個方面:

1)草原觀光。草地旅游資源的核心是草地植被, 各類草地植被與其環境, 如山地丘陵、灘川平地、水體道路、設施建筑等組成寧靜迷人的旅游景觀綜合體, 是吸引游客的資源基礎。可以開展動植物觀賞, 如草原花卉觀賞、草原動物觀賞等。

2)民族風情體驗。優美樸實的少數民族風情和風味是草原吸引游客的又一原因。我國主要草原區是蒙、滿、哈薩克、藏、裕固等少數民族聚居區, 其各具特色的民族風情是吸引游客的重要資源。騎馬射箭、手抓羊肉、篝火晚會等獨具特色的活動深為游客所喜愛。同時草原上還產出特有的野生藥材、野生食用植物及特有風味農作物等, 可向游客提供。

3)草原休閑度假。夏季涼爽宜人的氣候是吸引游客來草原消夏避暑的主要原因。我國主要草原區均分布于高原和中、高山地, 其最熱月平均氣溫多不到20! , 與鄰近的大中城市有10! 以上的溫差, 是調理身心和盛夏避暑的良好條件。"夏季到草原來滑草", 已成為人們的一種時尚追求。

4)草原探險。草原一般開闊平坦風景優美, 可以在此開展探險, 難度小, 只需要簡單的設備即可, 考慮生態旅游特性, 限制機動車行駛, 所以主要考慮開展徒步探險和科學考察等。

濕地是指地表過濕或常年積水, 生長著濕地植物的地區。由于這些地區的水分和陽光充足, 土壤肥沃, 相對人為干擾較輕, 因此, 植物生長茂盛吸引許多動物棲息, 形成多姿多彩的生物世界。作為一類生態系統, 濕地是介于陸地生態系統和水生生態系統之間的一種過渡型, 因而兼具兩種生態系統的特點, 是地球上生產力最高的特殊類型, 與全球變化、生物多樣性保護及環境質量密切。

濕地景觀比較特殊, 許多濕地水、洲縱橫交錯, 是人們回歸自然、開展旅游的理想場所。濕地生態系統自然保護區生態旅游開發模式主要包括以下幾個方面:

1)動物(鳥類)觀賞。觀賞動物是濕地一項常見的旅游活動, 尤其是觀賞鳥類, 在發達國家和地區的濕地生態系統已經十分普及。但是進行觀鳥活動時要注意選擇合適的地點和時機, 管理機構要編制觀鳥手冊, 告知游客注意事項, 劃定專門區域, 避免對鳥類的影響。

2)水上項目。由于濕地生態系統水面開闊, 有大量的水生動物, 因此可以開展一些水上項目, 主要包括垂釣、捕魚、養殖觀光等一些水上項目, 增加旅游活動的種類, 使旅游活動更加豐富多彩。

海洋旅游開發首先應突出與內陸文化有較大差異的海洋文化特色, 注意深層次挖掘具有鮮明海洋文化特色的旅游產品, 適應旅游市場不斷發展的要求。盡量突出海洋的自然美和人文美, 保持海洋旅游資源的原始風貌和原汁原味的地域文化,應選擇最有優勢和無可替代的海洋旅游資源進行重點開發,在市場上樹立自己鮮明而穩固的旅游形象, 做到“人無我有, 人有我優“, 突出自己的優越性和產品的獨特性。海洋生態系統自然保護區生態旅游開發模式主要包括以下幾個方面:

1)海岸項目。在海岸有美麗的海灘、陽光和蔚藍的海水, 在此可以開展豐富多彩的旅游活動, 主要包括游泳、生態觀光、沙灘排球、沙灘競技、海水浴、沙療、日光浴、觀海鳥、拾貝克、捉螃蟹、劃船等。

2)水上項目。海水給人以動感, 遼闊, 適合開展多種體育項目, 如沖浪、帆船、滑水等, 也可以開展海上游艇觀光、觀浪等。

3)水下項目。由于海水深度變化大, 在海水下生長著各種各樣的海洋生物, 海底地貌各異, 適合開展潛水、潛艇觀光、海底探險等旅游活動, 如海底珊瑚礁潛水觀光。

就當前而言,中國生態旅游管理還存在政策與法規不健全;有法不依,執法不嚴;管理與運行機制不科學等諸多問題。為此,必須加強立法建制,加強執法監管,提高管理隊伍素質,建立生態旅游評價、評估體系等工作。有學者們已經對生態旅游與自然資源保護間存在的問題進行了經濟法律分析,并對生態旅游法律保障的內涵、構成與功能進行了探討。未來還應從產權歸屬、生態理念、國際接軌等方面完善相關的法律法規。

1965 年美國國會針對國家公園的管理經營活動通過了特許經營法, 該法案要求在國家公園體系內全面實行特許經營制度,即公園的餐飲、住宿等旅游服務設施向社會公開招標, 經濟上與國家公園無關。國家公園管理機構是純聯邦政府的非盈利機構,專注于自然文化遺產的保護與管理, 日常開支由聯邦政府撥款解決。特許經營制度的實施, 形成了管理者和經營者角色的分離,避免了重經濟效益、輕資源保護的弊端。政府特許經營反映在政府規制行為上, 是一種以合同方式進行管制的方式, 政府特許經營合同比法律法規更嚴格、更具體。

我國于2004 年7 月1 日施行的行政許可法,第12 條規定: / 有限自然資源開發利用、公共資源配置以及直接關系公共利益的特定行業的市場準入等, 需要賦予特定權利的事項, 可以設定行政許可, 這為政府通過特許經營權的方式使私人企業進入自然保護區經營提供了法律依據。

盡管美國國家公園的特許經營也引起一些負面評價 , 但這的確有助于減少政府財政壓力, 并提高資金效率和服務質量, 這也是美國聯邦政府繼續推進國家公園私有化改革的理由。特許經營作為一項在美國比較成功的制度, 把它移入中國自然資源管理當中是否一樣有效呢? 目前國內與此相關的研究很少, 主要集中在案例介紹 、立法和公平性等方面, 還沒有深入分析制度移植對自然保護的影響及內在原因。而從目前我國自然保護區的發展來說,分析主要利益相關者的行為,把特許經營移植入我國自然資源管理中存在著一定的合理性和可行性。

生態旅游認證,是開發自然保護區生態旅游的重要保障。目前國外廣泛流行不同類型的生態旅游認證制度,如綠色環球21、澳大利亞的NEAP、厄瓜多爾的Smart Voyager,國內還沒有生態旅游認證體系,因此很多學者呼吁盡快建立符合我國國情的生態旅游認證體系。但是中國實施生態旅游認證制度的機遇和面臨的挑戰,需要進一步從構建原則和標準內容設置上逐步構建對我國生態旅游認證標準,以及生態旅游區認證指標體系,由此加強自然保護區的開發與保護。

生態旅游需要高效的管理。全球權威性組織“綠色環球21”與澳大利亞生態旅游協會共同制定的《“綠色環球21”國際生態旅游標準》,可供我國作為規范生態旅游市場的標準。另外,道德風險和逆向選擇是我國生態旅游市場失靈現狀的兩個原因,因此我國發展生態旅游政府管制的兩條途徑是用社會手段來約束逆向選擇產生的負內部性;用經濟手段來抑制道德風險產生的負內部性。也有學者研究了從社區參與的角度對生態旅游管理。

從理論上來講,生態旅游管理要實現包括生態體驗、經濟效益和生態保護的生態旅游管理的綜合目標,其管理應該堅持區域管理、政府介入、量度依賴和信息傳播等4 個原則。具體來說,生態旅游管理的基本要素包括:生態旅游區的基礎數據、生態旅游環境變化的指標、生態旅游的單位及其邊界管理和生態旅游管理手段的選擇以及生態旅游的合作管理方式。再具體到社區生態旅游的管理,其管理的要素包括:社區生態旅游的規劃管理、評價指標的構建與管理、教育與培訓管理、利益分配與管理、科研管理、政策制定與決策管理、組織管理。